饮乳思源——衡量原料奶品质的 两大关键指标

2015/07/14

摘 要:在运奶车制冷和卫生状况正常的前提下,事实上牛奶品质在运出牧场之前已经确定。牧场提升牛奶品质既面临着挑战性压力,也迎合了高品质高利润的企业需求。本文对目前最为关注的原料奶体细胞数和细菌数两大关键指标进行了系统务实的阐述。两者升高的原因均相对较复杂,可通过合理的诊断、分析来明确牧场的核心风险因素,以制定有针对性的防控措施进行有效整改。

奶业新常态很重要的一个标志就是消费者对奶制品的品质和安全要求变得更高,包括质量稳定、风味好、保质期合适等。这使得乳制品加工企业对原料奶的“出场品质”要求更加严格。实事求是地说,牛奶品质在运出牧场之前(在运奶车制冷和卫生状况正常的前提下)就已经确定。在笔者看来,牧场提升牛奶品质既面临着挑战性压力(必须达到乳企收购标准,否则有拒收风险),又迎合了潜在的机遇(乳企会更重视按质定价,更好品质的原料奶利润更高)。

本文对目前最为关注的原料奶体细胞数和细菌数两方面进行系统而务实的论述。

1 原料奶体细胞数

1.1 乳SCC来源

原料奶中高体细胞数的最直接影响包括:将原料牛奶进行巴氏消毒后于低温保存后,高体细胞数牛奶的乳脂和乳蛋白的降解率均明显上升,严重影响了食用牛奶中的营养成分。同时,体细胞数升高后,奶酪的生成量和质量均下降,巴杀牛奶的保质期下降明显(Y. Ma 2000, JDS)。目前,我国还未制定法规对乳体细胞数上限进行要求(美国<40万/mL),但全群体细胞数低于25万/mL是大家公认的SCC管理非常好的标准。牧场体细胞数升高与乳房炎,尤其是隐性乳房炎高度相关。实际上,健康牛乳中也会产生一定数量的体细胞,但主要由脱落的泌乳细胞、乳腺组织中的巨噬细胞、淋巴细胞等组成,一般情况下不超过10万/mL。乳腺中的巨噬细胞和淋巴细胞对侵入的细菌进行着早期清除。而当乳房内入侵的细菌不能被及时清除而稳定存在后,血液中的中性粒细胞就会大量趋化进入乳腺组织中,构成体细胞的主体成分(多者能够占到90%),体细胞总数甚至会高于100万/mL,由它们来对抗病原菌感染。因此体细胞数大多数时候是和乳房炎尤其是隐性乳房炎高度相关的。但是如果全群牛体细胞数均有升高、并不存在明显个体差异、也未分离出较高比例的病原菌时,就需要考虑奶牛自身因素。如发生应激时,皮质醇持续升高导致免疫力下降,引起乳SCC升高。总之,当大罐奶体细胞数(TBSCC)升高时,要解决问题,需要明确很多内容:是部分牛还是整群牛体细胞数上升、是否存在病原感染、哪类病原感染、有无其他免疫力低下表现等等。解决高体细胞数问题的过程就像探案一样,是一个充满逻辑性和连续性的过程,环环相扣。

1.2 乳SCC检测方法

关于体细胞数的检测方法,可分为定性和定量两种。定性检测法以CMT(加利福尼亚乳房炎诊断)法及其衍生的各种方法为主(国内的BMT、LMT、SMT等)。这类试剂的主要成分是一种表面活性剂,能够裂解体细胞,释放出黏稠的DNA物质,加上显色剂,使乳汁反应物变稠、变色,因此可定性预估体细胞数的大致范围(SCC可检测底限为40万~50万/mL)。进行定量检测曾经需要较大型的仪器(如Fossomatic),这类仪器精确度高,其结果常常被作为SCC定量检测领域的金标准,因此该类仪器目前用于DHI报告中SCC的数据来源。目前应运而生的还有一种便携式体细胞计数仪,也可以对乳汁体细胞数进行定量检测。这类设备的基本原理是用染剂将体细胞核进行染色,然后用内置电子扫描仪进行细胞扫描计数,其敏感性和特异性均较高。在笔者看来,这三种方法无所谓优劣,各有合适的检测领域,在牧场的需求也不同。CMT法只能粗略预估SCC范围,检测下线通常为40万~50万/mL,需要更多地借助操作人员的经验进行判断,为了使结果具有稳定性和可比性,同一牧场最好由1~2个人专门负责。但是,由于其操作简便、田间检测便捷和价格低廉等,目前仍是进行大群牛乳区奶样隐性乳房炎筛查的最实用方法。Fossomatic等大型检测设备主要用于科研和检测机构,牧场无需过多关注。便携式体细胞计数仪(如C-reader)主要用于高SCC风险牛群的精确监控、治疗效果评估及大罐奶SCC监测等,因其检测范围广(数万~数百万/mL)、可定量检测、操作简便快速、价格相对低廉等特点,已被越来越多的牧场采用。

1.3 与高SCC相关的关键点

笼统地说,牧场内有以下一些最关键点或操作和体细胞数升高有关:挤后药浴、挤奶员的手、非一次性毛巾、奶衬、真空波动、乳房清洁度、后躯清洁度、乳头末端状况、乳头皮肤情况、卧床垫料、卧床尺寸、休息环境(温度和湿度)、干奶药、泌乳期用药等。如果奶牛本身存在较大的应激、某些微量元素(VE、Se)缺乏、血毒素水平较多时,也会造成体细胞数的上升。值得注意的是,目前国内由临床乳房炎症状消失后转为高体细胞数病例的比例不低,经细菌培养后大多数仍为葡萄球菌和链球菌感染。这种现象发生的最主要的原因是治疗药物对革兰氏阳性球菌杀灭效果不是最佳,药物在乳区内分布不够弥散,习惯存在于乳腺深部的链球菌等不能被完全杀灭,导致了慢性隐性乳房炎,造成持久而巨大的经济损失。针对这种情况,在治疗乳房炎选药时需要考虑两个因素:广谱并对革兰氏阳性球菌杀菌效果好;乳区分布状况好,能够深入乳腺深部杀菌。总之,真正有效地解决高体细胞数的问题,除了具备掌握各关键点风险评估的能力,还要在这些评估结果之间建立逻辑性分析顺序,才能最终回归到解决问题的层面。

2 原料奶细菌数

2.1 原料奶细菌数标准

牛奶中细菌对品质影响同样非常大,不仅会引起牛奶变味,还可造成巴氏消毒失败,使商品奶中细菌超标;其中某些致病菌可产生非常耐热的毒素,经高温处理后仍有少量残余,引起乳及乳制品腐败变质,导致食用者中毒。理想状态下,大罐奶中的细菌量应该在5 000cfu/mL以下,如果在挤奶设备、环境、挤奶操作和乳房炎管控等各方面控制均很好的话,将控制菌量在1万cfu/mL以下是能够实现的。美国法定的原料奶细菌量的最高限值是10万cfu/mL,而据了解,国内最高限值为200万/mL。这个对比差异非常显著,说明国内在控制原料奶细菌量方面还需改进很多。但在笔者走访的很多大型牧场,细菌数都能控制在1万cfu/mL以下,个别牧场甚至能控制在6 000cfu/mL以内。

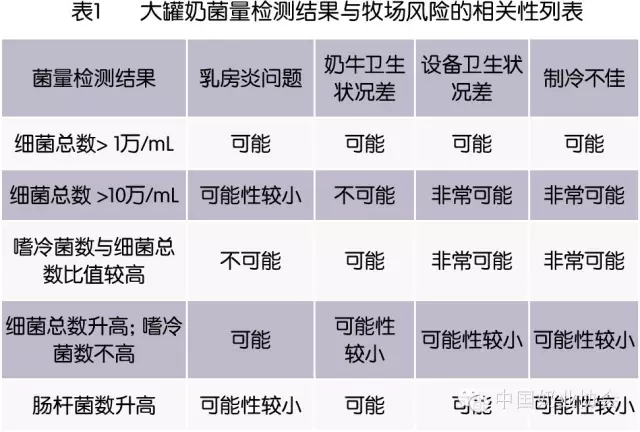

2.2 原料奶细菌数检测方法

单纯测定细菌量的方法是标准平板培养法(SPC),即把1mL大罐奶接种到普通培养基上,在特定温度和固定时间内培养,再进行菌落计数。这种方法可以计算出大罐奶的整体细菌量,前面讨论的各项标准值就是通过这种方法形成的。另两种常用的检测大罐奶细菌量的方法是预培养计数法(PIC)和肠杆菌计数法(CBC)。PIC法是先将奶样放置低温下(4℃)18h再进行SPC操作。根据大多数细菌的生长特性,30~40℃是最佳温度,在低温下繁殖非常缓慢。但在原料奶中往往存在着这样一类特殊的细菌:它们在低温下也能迅速繁殖,被称为嗜冷菌。相比于正常细菌,嗜冷菌及其释放的酶类更容易破坏奶中营养成分,影响牛奶安全、风味及保质期。有些专家认为嗜冷菌计数结果才是真正反映牛奶储存温度及储奶设备清洁程度的重要指标。由于PIC法正是用于检测奶中的嗜冷菌,无论从食品安全还是牧场问题分析的角度,都具有非常重要的意义。目前对嗜冷菌数的上限没有法定的标准,一般来说控制在5万cfu/mL以内就可以接受,很多牧场进行相关改进后可控制在2.5万cfu/mL以内,而设备、冷藏、环境、乳房炎等管理水平一流的牧场可以控制在1万cfu/mL以内。嗜冷菌量与SPC量在3:1以上,说明牧场内需要加强储奶设备和制冷的管理(表1)。一般来说肠杆菌计数法(CBC)是将大罐奶接种于结晶紫中性红胆盐培养基(只有肠杆菌生长),再进行相关计数,控制目标值在50cfu/mL以内。肠杆菌计数量与环境卫生(卧床、行走通道)及挤前药浴关系密切。

2.3 大罐奶细菌数升高的几个关键点

单从乳房炎的层面上来说,体细胞数和细菌类型及数量是紧密结合在一起的。当出现体细胞数升高时,引起这类隐性乳房炎的最主要病原菌会有不同程度数量的上升。但是从大罐奶总菌量的角度来说,笔者认为细菌含量和乳房炎的关系,不如体细胞数和隐性乳房炎关系那么紧密。因为大罐奶细菌除了来自乳房炎乳区,还会来自环境和挤奶管道。笼统地说,大罐奶细菌数升高,可以在牧场内进行以下方面的评估:

(A)挤奶后是否存在挤奶设备不合理的清洗,挤奶前是否清洁消毒挤奶设备;

(B)清洗液初始温度和结束时温度是否在规定范围;

(C)清洗用酸剂、碱剂浓度是否在合理范围;

(D)奶衬、胶垫、橡胶管等是否清洗彻底而充分,是否出现橡胶设备的老化;

(E)冷却设备是否存在制冷缓慢或者温度过高的问题;

(F)牛体是否过脏,乳房被毛是否过长;

(G)前药浴是否有效;

(H)无乳链球菌乳房炎发病率是否较高;

(I)是否存在临床乳房炎杀菌治疗不彻底的情况。

以上提及的仅是大罐奶细菌总量的概念,要想真正有效分析和解决细菌总数过高这一问题,需要对大罐奶细菌进行菌群结构分析(BTA),在体细胞数也相应升高时尤为重要。

3 小结

总之,在影响牛奶品质的因素中,原料奶体细胞数和细菌数是最为重要的两项指标。两者升高原因均相对较复杂,可通过合理的诊断、分析来明确核心风险因素,制定针对性的防控措施进行有效整改。同时,两项指标间又具有紧密的相关性,往往需要结合在一起进行管理。

信息来源:中国奶业协会